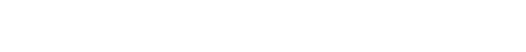

(2)嚥下障害に対する医療介護ケア(胃ろうは早めに造りましょう)

嚥下障害(飲み込みの障害)への対策は、言語療法士や栄養士のアドバイスを受けて行うことになります。飲み込み障害が軽いときは、刻みやミジン食など食形態の変更、とろみ付けなどの粘相反の増加で対応しますが、障害が進行してくると経管栄養を導入し、経口摂取と併用することになります。

医師から「そろそろ胃ろうを造りましょう」と言われると、もう絶対に口から食べられないと思う人がいますが、まだ十分経口摂取ができるうちは、胃ろうを造ったけれど使わなくてもいい場合もあります。3食口から食べて、水分や薬のみを胃ろうから入れることもあるでしょうし、障害の進行に伴って、経口摂取と経管栄養の比率を変えていけばよいわけです。

日本では胃カメラの発達によって安全に胃ろうを造ることができます。しかし、努力性肺活量(FVC)が50%以下になると、胃ろう造設自体がリスクを伴います。また、通常の方法では胃ろうができなくなる可能性もありますので、FVCが50%以上の時期に、早めに胃ろうを造りましょう。

胃ろう以外に、経鼻胃管といって鼻孔から胃までチューブを挿入し、経管栄養を注入する方法があります。手術は要しませんが、外見上も重篤感が強く、何よりも胃の内容物の逆流を胃ろうよりも起こしやすく、誤嚥性肺炎のリスクが高くなります。ALSの進行期において、胃ろうは栄養管理の上で非常に有用な方法(治療)と考えられています。将来人工呼吸器を選択するかどうかの意思決定をしなければならなくなりますが、もし選択しないと判断する場合でも、緩和治療の一環としての麻薬を使用するのであれば、胃ろうがあると投与量を調整して頻回に投与することができます。このようなことからも、胃ろうが造れる状態であれば、ぜひ早めに造ることをお薦めします。

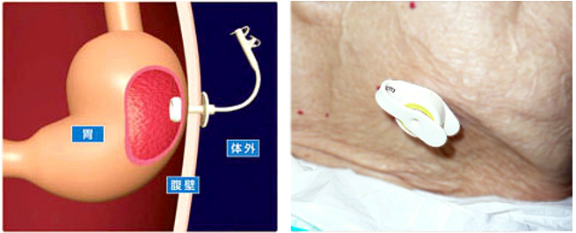

図 8は、胃ろうボタンの絵です。胃ろうボタンは、お腹の壁と胃の壁を貫いています。胃内では先端が膨らんだ形状あるいはバルーンになっており、容易に抜けないようになっています。先端が硬い材質のものをバンパー型、風船タイプのものをバルーン型と呼んでいます。バルーンの中には空気ではなく、生理食塩水等の液体が入っています。腹壁の外に出ている部分が小さく蓋ができる物をボタン式、腹壁外に少しチューブが出ている物をチューブ式と呼んでいます。

図8

バルーンタイプは、バルーン部位が壊れやすいけれど挿入が非常にソフトで、1ヵ月毎に自宅での交換ができます。一方バンパータイプの胃ろうボタンは、通常8ヵ月毎に入院して交換をしますが、交換頻度が少なくてすむといったメリットがあります。なお、9ヵ月~1年近くバンパー型胃ろうボタンを放置すると、胃内先端部分が真っ黒く変色し、壊れやすくなるので、注意が必要です。お腹と胃の壁が、胃ろうボタンの周囲でしっかりくっつけば、胃ろうをしたままでバスタブに入って入浴することも可能です。

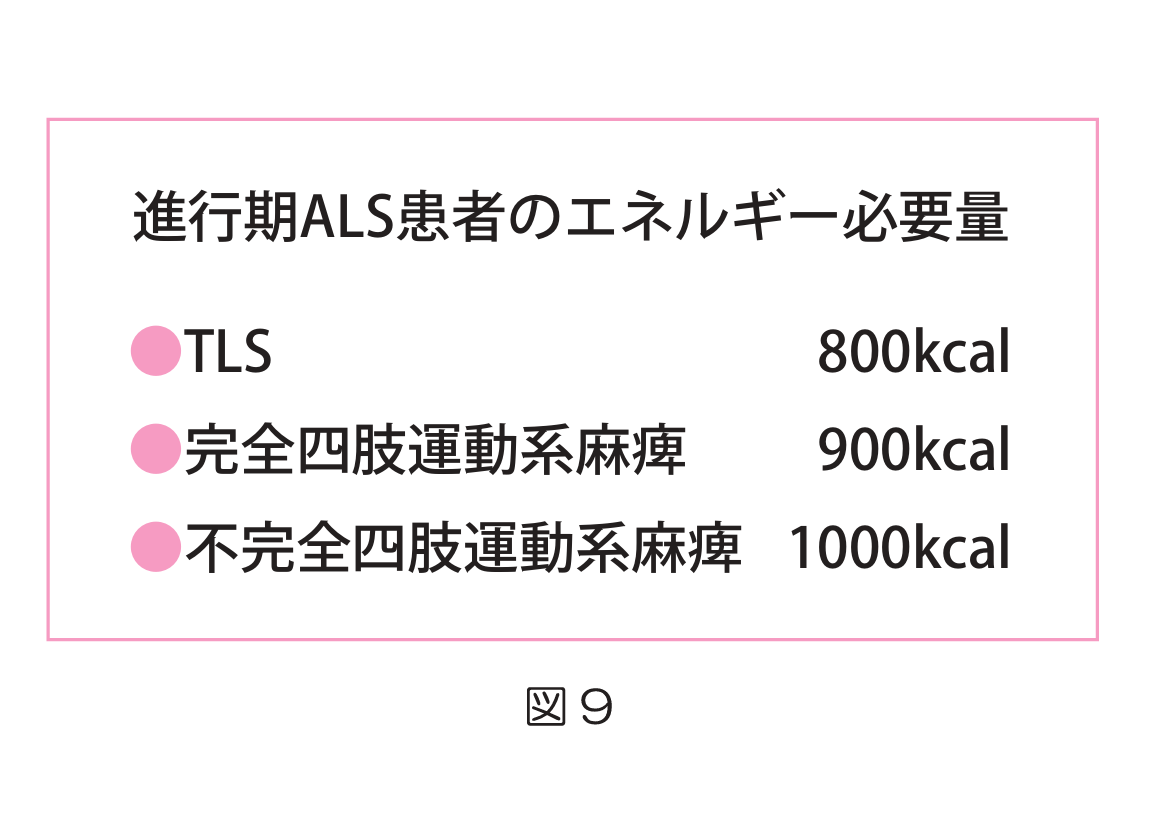

病初期には、体重を減らさないように高カロリー食を摂るように薦めましたが、進行期になるとカロリー消費量自体が減り、先に示した数式も当てはまらなくなります。大まかですが、手足が不完全に麻痺している人の場合は、1000kcal/日、手足が完全に麻痺している人の場合は900 kcal/日、目も動かないような全随意運動系麻痺(TLS)といわれるような人の場合は、800kcal/日でよいと考えられています(図9)。

それ以上の過度のカロリーを摂取(投与)すると、肝臓や舌等に脂肪沈着をきたしたり、高血糖状態になることがあります。特に感染を契機として、急激な高浸透圧高血糖状態をきたし、インスリン治療を行わなければならない状態になることがあります。従って、定期的に血液検査を行い、適正なカロリー摂取になっているかどうかを判断することが必要です。また、カロリーだけでなく、ビタミン、ミネラル等の微量元素も適量補充する必要があります。

==================================================================

こちらの記事は会員限定です。

閲覧するにはログインをお願いいたします。新規ご登録は下記からお願いいたします。