(4)言葉の障害に対する医療介護ケア

(5)残された運動機能を使ってのトータルのコミュニケーション能力について

患者は、どうしても口で言葉をしゃべるということにこだわりがちで、まだ話せるうちから他のコミュニケーション方法についてはなかなか取り組みません。しかし、早期からいろいろな方法を修得し、慣れておくことは、先々非常に有効だと思います。 コミュニケーションというのは、目の前の人とのコミュニケーションだけではなく、患者家族会や社会との接点を持つことも含まれます。メール、インターネット等で、より広範囲に自分の考え方を発信していくための手段もあろうかと思います。

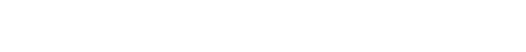

図14は、ある患者の意思疎通手段の変遷を示したものです。働けていた頃から、だんだんと身の回りの生活維持レベルになり、さらにベッドでの呼吸療養に進む過程で、構音障害(発音が正しくできなくなる)、上肢手指巧緻性での運動系障害が進行していき、顔面の表情や頷き、眼球運動がコミュニケーションの手段となっていきます。構音障害が進行中のある時点で、マイボイスという自分の声を残す試みを行い、意思伝達パソコンの文字読み上げに自分の声を利用しています。パソコンの操作は、運動障害の進行とともに、どんどん変わっています。同時にナースコールの方法も変わっています。

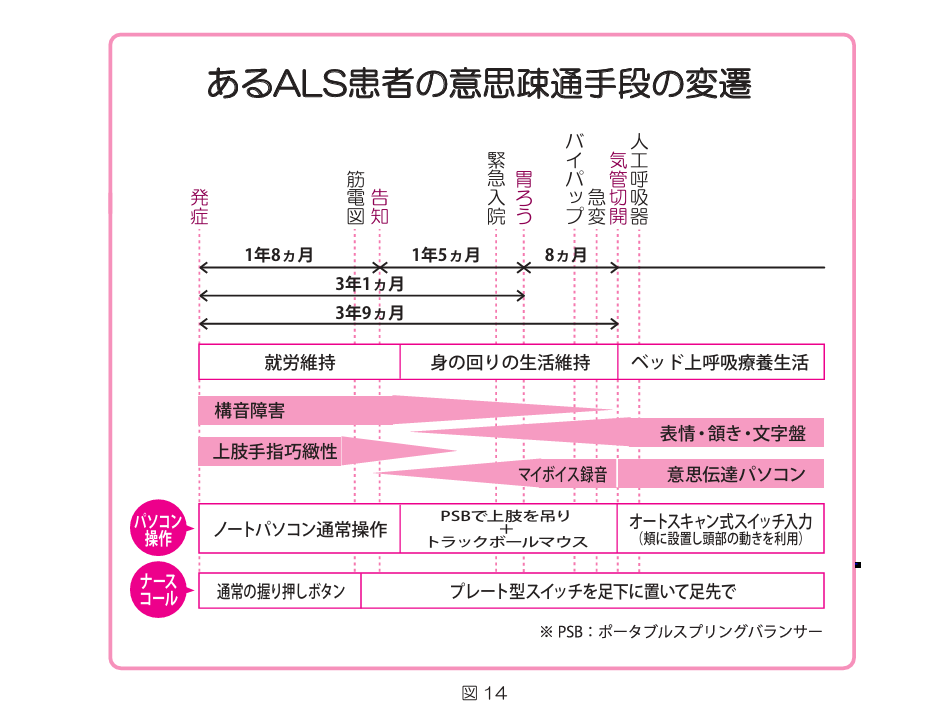

しゃべりの問題では、舌はまだうまく動くけれども、軟口蓋の麻痺があって、鼻声になる人がいます。この場合、鼻をつまんで話をして明瞭度が増すようなら、開鼻声に対する発音改善用鼻孔弁(NSV)を使うと、鼻から抜ける音を少なくして明瞭度を増すことがあります。この器具は、岡山大学の歯学部が開発し、関東では昭和大学が取り扱っています(図15)。その人の鼻孔にあったオーダーメイドの物から、簡易型まであります。これもちょうどよい時期に使えば有効ですが、タイミングが遅れると無効になってしまいます。

図15

気管切開を受けた人工呼吸器使用の患者では、発声は不可能であり、発声させるには、気管カニューレのカフを脱気するなどの工夫が必要です。2011年12月にインターメドジャパン社から発売されたBlom®気管切開チューブシステム(Pulmodyne社製、米国)は、付属するスピーチカニューレを使用することにより、人工呼吸中でも、カフを脱気することなく、発声できるという利点があります。しかし、実際に使用する際には、気道の問題、換気の問題、人工呼吸器のセッティング、カニューレのコストの問題など、解決すべき点も多いと考えられます。なお気管切開前にある程度の発語ができていなければ、このシステムを用いても発声はできません。

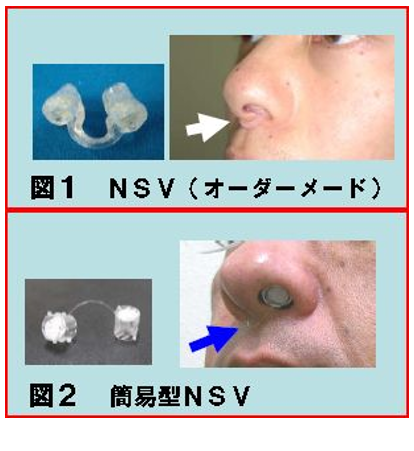

透明文字盤は、昔ながらのコミュニケーション手段として、今でも使われています。最近は携帯電話を使う人が多いので、50音文字の通常型配置よりも、あ行、か行、さ行と、行を選んでから次に目的の文字を周囲から選ぶブロック文字盤を好む人もいます(図16)。この透明文字盤の進化形が口文字盤であり、「あかさたなはまやらわ」「いきしちにひみ(い)りゐ」と読み取り手が発声し、患者に1文字を選ばせる方法です。この口文字盤の方が速いという人もいるので、一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

図16

各種スイッチは、いろいろな種類があります(図17)。リハビリ担当者に相談して、確実に操作できるものを選んでください。こういった操作をすることで、随意系運動が長期にわたって温存される場合もありますので、1ヵ所に限らずいろいろな部位を循環して使うのもよいかもしれません。

図17

携帯電話は、いろいろな面で非常に有用です。障害者用の機能についてはAndroidスマートフォンよりiPhoneの方が進歩しているようです。アクセシビリティ(身体機能サポート)という機能もありますし、スイッチひとつで操作することも可能です。近年では便利なアプリもありますので、リハビリ担当者のアドバイスを受けながら上手に活用していきましょう。

目の前にいる人とのコミュニケーションツールとしては、筆談ボード(「かき32ポンくん」など)やトーキングエイド、レッツチャット等の携帯用会話装置がありますし、意思伝達装置として「伝の心」もあります。

東京都立神経病院では構音障害が高度になる前に、自分の声を録音しておいて、後にコミュニケーションツールとして用いるマイボイスという取り組みを、作業療法士が中心となって行っています。まず自身の声でアイウエオの五十音のほか、濁音、半濁音などや、普段よく使う言葉、「おはよう」「こんにちは」などの短い言葉も録音します。次に、自分の声で文章の読み上げをさせるソフト「ハーティーラダー」を利用して、あたかも患者自身が実際に話しているように話をする、というものです。このマイボイスを使って、家族と会話をしたり、子どもを教育したり、講演を行うことも可能となります。現在この取り組みは、ALSの患者だけでなく、喉頭がんのため将来喉頭を摘出して声を失う患者にも適応を広げています。

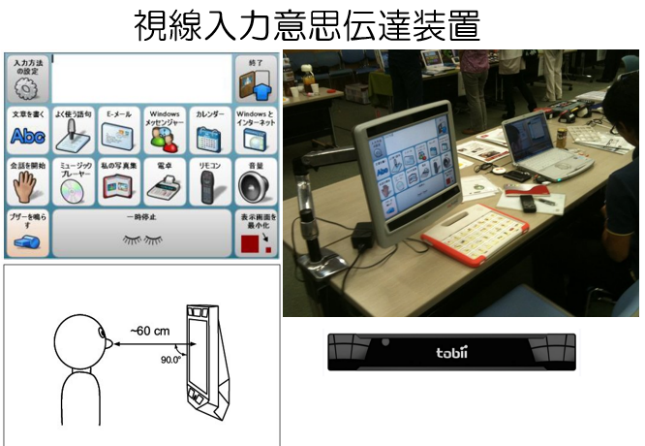

視線入力意思伝達装置トビーには、モニター画面のあるアイコンを見つめていると、そのアイコンを選択してくれるという機能があります。価格が高く、障害者の制度の補装具で全額助成が認められるのは難しいと聞いていますが、同じ会社が出したTobii PCEye Go(図18)という棒状の器械は比較的安く、普通のパソコンにつないで使えるものもあります。

図18

その他、脳波利用型機器操作システムの「マクトス」や、脳血流量変化を利用するYes/No判定装置「心語り」などもあります。最近では、ロボットスーツハルのサイバニックスイッチを利用して、実際に筋肉が動かなくても、微弱な生体信号を拾って、それをコミュニケーションに利用しようとする試み(商品名Cyin®福祉用)も始まっています。

==================================================================

こちらの記事は会員限定です。

閲覧するにはログインをお願いいたします。新規ご登録は下記からお願いいたします。