(1)四肢(手足)、体幹(胴体)の運動障害に対する医療介護ケア

今残っている運動機能の維持、使わないことによる筋萎縮や関節の拘縮を予防することを主目的にして、過度の運動や疲労蓄積は避けることが原則です。過去に、筋萎縮を防ぐ目的で治療的電気刺激(TES)が試みられ、筋萎縮の改善を認められたとの報告はありますが、長期的な効果の報告はなく、使用には注意が必要です。

これまでALS患者の呼吸理学療法として徒手による呼吸介助療法が行われてきましたが、近年では、肺を膨らませ、肺や胸郭の柔軟性を維持・改善し、呼吸状態を少しでもよくすることを目的に開発された機器LIC(リック)トレーナーという器具も用いられています。

その他、介護保険を利用した通所リハビリ、訪問リハビリを利用するとともに、いろいろな移動補助具、歩行器、リクライニング車椅子、電動車椅子を適宜導入します。またポータブルトイレ、シャワーチェアー、リフト等も有用な場合があります。

次に頸部筋力の低下による頚下がりという症状が、首の痛みや不快感とともに食事や着衣の不自由さに繋がるなど、大きな問題になることがあります。そこで、ソフトなネックカラーや、風通しのよいタイプのパイプ型のネックカラー(図1-1)が、頭を支えるのに有効です。頚下がりが進行するとヘッドレスト付きの車椅子(図1-2)が必要になります。東京都立神経病院の作業療法士は、車椅子のヘッドレストに患者の頭部を囲むようなリングを取り付け(天使の輪のような形状)、リングと頭の間に若干空間を設けて頸部の動きを自由に保ちながら、頭が倒れるとリングで支えるようにしています。

左の2枚=図1-1、右端=図1-2

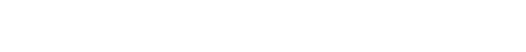

図 2は、同じく作業療法士が提案したもので、たすき掛けベルトです。首や肩の力が弱り両腕がダラッとしている人は、この5〜6センチ幅のベルトを適当な長さに調節して背中でたすきのように交差させると、背中や肩の痛みが改善するとともに、背中後頚部を下に押し下げる力が働き、首を持ち上げやすくなる場合もあります。片方の腕の筋力が極端に低下している場合、三角巾のようにこのベルトで麻痺した腕をつることで、歩行が安定して動作がしやすくなるといった効果もあります。ごく簡単なものですので一度試してみてはいかがでしょうか。

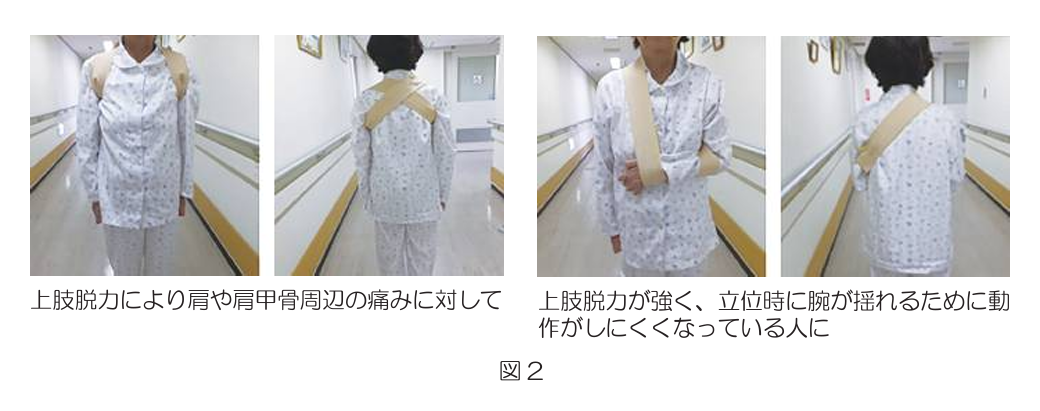

手の脱力で食べる動作がしづらい人は、箸をつなぎ合わせてピンセットのようにした「らくらく箸」や、ピンセットタイプの「箸ぞう君」、手にぐるっと巻き付けるような柄をもったスプーン「曲げ曲げハンドル」等も有用です。一般に、スプーンは柄を太くすると持ちやすくなります。また、ストローを3本合わせ、ストロー間の溝に竹串を入れて、その3本の竹串の先端がストローより前に同じ長さで出るようにセットして、全てをゴムで止めると簡易フォークができます。軽くて、刺して食べやすく、口まで食物を運びやすいというメリットがありますが、くれぐれも唇を刺さないように注意してください(図3)。

図3

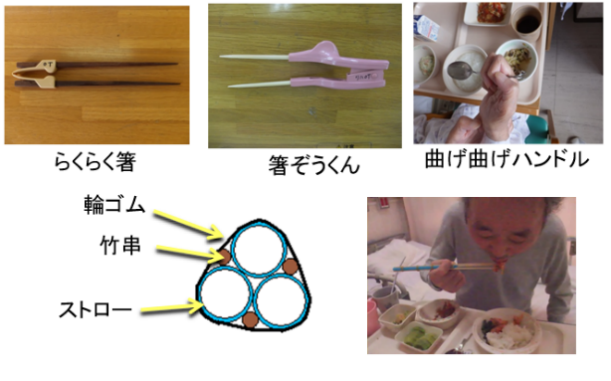

手先は動くけれど、腕を持ち上げる力が弱い場合は「ポータブルスプリングバランサー」という器具が有用です(図4)。ちょっとの力で腕が持ち上がり、食事やパソコン入力なども楽にできます。症状は刻々と変わっていくので、必要と思ったら早期に、適切な時期に導入しましょう。新聞・本を読むのが好きな人には、ページめくり機も有用でしょうし、最近では電子書籍も使えます。

図4

衣服はいろいろと工夫されたものがあります。肩から腕にかけて開くタイプの上着や、股開き式や両脇開き式ズボン、ボタンの代わりにマジックテープやファスナーを使ったもの、ファスナーの先に大きなリングを取り付け引っ張りやすくするといった工夫がされたものもあります。ぜひご自身でも考えてみてください。

足の力が弱くなって、室内移動が大変になった場合、「ワーキングチェアーユニ21UL」が、お薦めです(図5)。椅子にキャスターがついているので、床面を足で蹴って移動でき、座面が自由に上下することで、椅子からポータブルトイレなどへの移乗も楽にできます。

図5

症状が進行して人工呼吸器を使うようになれば、リクライニング車椅子(図6)が有用になります。座面の下に人工呼吸器や吸引器を載せる台も付いています。最近はいろいろなタイプのチルト・リクライニング式車椅子がありますので、試乗してみるとよいでしょう。

図6

車椅子とベッド間の患者移動を楽に行うリフトは、介護者の労力を軽減できますが、狭い日本の家屋では使い勝手が悪いと思われていました。従来のリフトはスリングという部位が柔らかすぎて、乗ると体が前屈姿勢に丸まって苦しいとの訴えが患者からありました。最近は背中に芯が入り上体をまっすぐ保てるようなバイバック式のスリングが開発され、楽に乗れるようになりました(図7)。また、部屋の四方の角に支柱を立てて、前後左右に移動できる天井走行リフトが導入できれば、隣接する部屋や廊下、自室からトイレまでも移動可能となり、大変便利な器具となります。導入には、リハビリ関係者のアドバイスを受けてください。

図7

それ以外、浴室・廊下・トイレなどの手すりやバリアフリー化、玄関から外に出るアプローチ等の自宅の改造については、リハビリ担当者や建設業者のアドバイスを受けて、状態にあわせて少しずつ変えていってください。リクライニングベッドは、進行期には必要だと思います。さらに、医師も忘れがちなのですが、適切な時期に、身体障害者手帳の申請をしてください。

==================================================================

こちらの記事は会員限定です。

閲覧するにはログインをお願いいたします。新規ご登録は下記からお願いいたします。